wettbewerb

internat attnang oö

| auslobung: | neubau des berufsschulinternats attnang |

| auftraggeber: | landes-immobilien gmbh |

| abgabe: | 11.04.2024 |

konzept & architektur

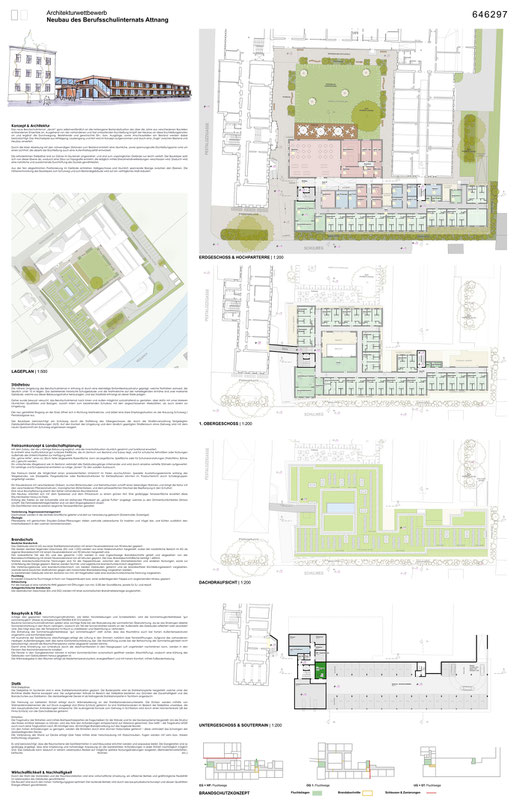

das neue berufsschulinternat „dockt“ ganz selbstverständlich an die heterogene bestandssituation des über die jahre aus verschiedenen bauteilen entstandenen ensemble an. ausgehend von der

vorhandenen und fast umlaufenden erschließung knüpft der neubau an diese erschließungsknoten an und ergänzt die durchwegung. bestehende und gewünschte ein-, bzw. ausgänge, sowie anschlussstellen

am bestand werden dabei berücksichtigt. das wechselspiel aus mittelgang, laubengang und hof wird im konzept aufgenommen und durch eine „fuge“ zwischen bestand und neubau erweitert.

durch die klare absetzung mit den notwendigen distanzen zum bestand entsteht eine räumliche, sowie spannungsvolle erschließungszone rund um einen lichthof, die abseits der erschließung auch eine

aufenthaltsqualität entwickelt.

die erforderlichen stellplätze sind zur gänze im souterrain angeordnet, und sind zum ursprünglichen gelände nur leicht vertieft. der baukörper setzt sich von dieser ebene ab, wodurch eine zäsur

zur topografie entsteht, die lediglich mittels streckmetallverkleidungen verschlossen wird. dadurch wird eine natürliche und ausreichende durchlüftung des sockels gewährleistet.

aus der fein abgestimmten positionierung im gelände entstehen halbgeschosse und räumlich spannende bezüge zwischen den ebenen. die höhenentwicklung des baukörpers zum schulweg und zum

bestandsgebäude wird auf ein verträgliches maß reduziert.

städtebau

die nähere umgebung des berufsschulinternat in attnang ist durch eine kleinteilige einfamilienhausstruktur geprägt, welche firsthöhen aufweist, die deutlich unter 15 m liegen. das bestehende

historische schulgebäude und die martinskirche auf der naheliegenden anhöhe sind zwei markante gebäude, welche aus dieser bebauungsstruktur herausragen, und das stadtbild attnangs an dieser

stelle prägen.

daher wurde bewusst versucht, das berufsschulinternat nach innen und außen möglichst zurückhaltend zu gestalten, aber dafür mit umso klareren räumlichen qualitäten und bezügen, sowohl intern

zum bestehenden schulbau mit den angeschlossenen werkstätten, als auch extern zur umgebung.

der neu gestaltete eingang an der ecke öffnet sich in richtung martinskirche, und bildet eine klare empfangssituation an der kreuzung schulweg / pestalozzigasse aus.

der baukörper berücksichtigt am schulweg durch die staffelung des obergeschosses die durch die straßenverwaltung festgelegten gebäudehöhen-einschränkungen (h/3). auf den kontext der umgebung und

dem ländlich geprägten straßenraum ohne gehweg wird mit dem neuen querschnitt am schulweg angemessen reagiert.

freiraumkonzept & landschaftsplanung

mit dem zubau, der die u-förmige bebauung ergänzt, wird die innenhofsituation räumlich gerahmt und funktional erweitert. es entsteht eine multifunktional gut nutzbare freifläche, die im zentrum

von bestand und zubau liegt, und für schulische aktivitäten oder nutzungen außerhalb der unterrichtszeiten zur verfügung steht. die „grüne mitte“, eine ca. 30cm tiefer abgesenkte rasenfläche,

kann als liegefläche, spielfläche oder für schulveranstaltungen (freiluftkino, bühne etc.) genutzt werden. ein umlaufendes wegeband wie im bestand verbindet alle gebäudezugänge miteinander und

wird durch einzelne verteilte sitzinseln aufgewertet.

für lehrlinge und schulpersonal entstehen so ruhige „zonen“ für den sozialen austausch.

der freiraum bietet die möglichkeit einen praxisorientierten unterricht im freien durchzuführen. spezielle ausstattungselemente entlang des wegebandes, wie sitzobjekte, pergoladächer oder

rankkonstruktionen für kletterpflanzen könnten im praxisunterricht durch schülergruppen angefertigt werden.

ein staudenband mit verschiedenen gräsern, bunten blütenstauden und kleinsträuchern schafft einen lebendigen rahmen und bringt die natur mit den verschiedenen pflanzenstrukturen, mannigfachen

blütenfarben, und dem jahreszeitlichen wechsel der bepflanzung in den schulhof. eine neue baumpflanzung ersetzt den bisher vorhandenen baumbestand. der neubau orientiert sich mit dem speisesaal

und dem fitnessraum zu einem grünen hof. eine großzügige terrassenfläche erweitert diese räumlichkeiten hinaus ins freie. entlang des traktes an der schulstraße wird ein blühendes pflanzbeet

als „grüner puffer“ angelegt, welches zu den zimmerräumlichkeiten distanz schafft. die fahrradabstellmöglichkeiten sind vor dem eingangsbereich situiert. die dachflächen sind als extensiv

begrünte terrassenflächen gestaltet.

versickerung, regenwassermanagement

dachwässer werden in die zentrale grünfläche geleitet und dort zur versickerung gebracht (sickermulde, sickerrigol)

ökologie

pflanzbeete mit gemischten stauden-gräser-pflanzungen stellen wertvolle lebensräume für insekten und vögel dar, und kühlen zusätzlich den innenhofbereich in den warmen sommermonaten.

brandschutz

baulicher brandschutz

das gebäude wird im ug aus einer stahlbetonkonstruktion mit einem feuerwiderstand von 90 minuten geplant. die beiden darüber liegenden geschosse (eg und 1.og) werden aus einer holzkonstruktion hergestellt, wobei der nordöstliche bereich im eg als eigener brandabschnitt mit einem feuerwiderstand von 90 minuten hergestellt wird. der südwestliche teil des eg und das gesamte 1.og werden in zwei 2-geschossige brandabschnitte geteilt und abgesehen von der brandabschnittsbildung mit einem feuerwiderstand von 60 minuten geplant. die max. brandabschnittsfläche beträgt 1.600m2. weitere brandschutztechnische trennungen sind für die treppenhäuser, zwischen den zimmerbereichen und anderen nutzungen, sowie zur unterteilung der gänge geplant. ebenso werden technik- und lagerräume brandschutztechnisch abgetrennt. die verbindungsbrücke wird brandschutztechnisch von beiden gebäuden getrennt und als brandlastfreier erschließungsbereich vorgesehen, weshalb keine baulichen maßnahmen gegen den horizontalen brandüberschlag vorgesehen werden. zu bestehenden gebäude wird ein abstand von min. 4m freigehalten oder eine brandschutztechnische trennung vorgesehen.

fluchtweg

es werden 2 bauliche fluchtwege in form von treppenhäusern bzw. einer außenliegenden treppe zum angrenzenden niveau geplant.

entrauchung

für die garage ist eine natürliche rwe geplant mit öffnungen von min. 0,5% der grundfläche, jeweils für zu- und abluft.

anlagentechnischer brandschutz

die oberirdischen geschosse (eg und og) werden mit einer automatischen brandmeldeanlage ausgestattet.

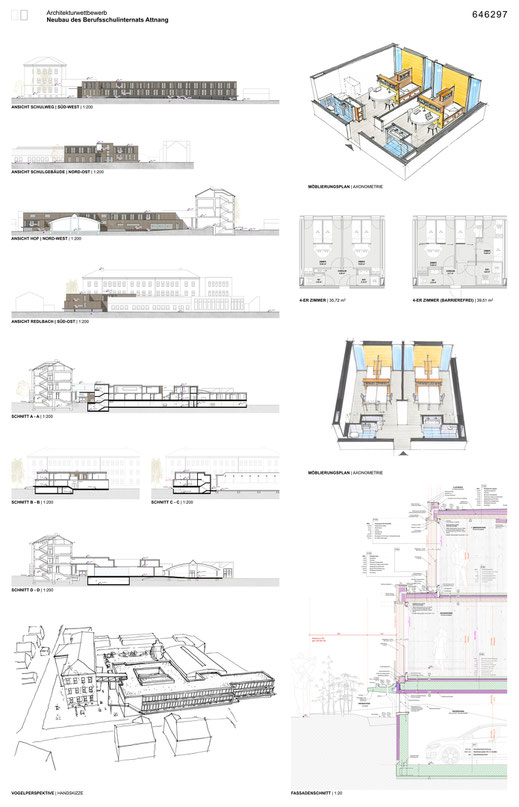

bauphysik & tga

zufolge den geplanten verschattungsmaßnahmen, wie tiefen fensterleibungen und schiebeläden, wird die sommertauglichkeitsklasse "gut sommertauglich" (klasse a) entsprechend önorm b 8110-3 erreicht. bauliche sonnenschutzmaßnahmen spielen eine wichtige rolle bei der reduzierung der sommerlichen überwärmung, da sie das eindringen direkter sonneneinstrahlung in den raum verringern, wodurch ein teil der sonnenstrahlen bereits an der außenseite des gebäudes reflektiert oder absorbiert wird. dies trägt dazu bei, die temperatur im raum zu stabilisieren und überhitzung zu verhindern. die einhaltung der sommertauglichkeitsklasse "gut sommertauglich" stellt sicher, dass das raumklima auch bei hohen außentemperaturen angenehm und komfortabel bleibt. mit ausnahme der sanitärräume (abluftanlage) erfolgt die lüftung in den zimmern natürlich über fensteröffnungen. aufgrund des vorhandenen niedrigen außenlärmpegels stellt dies keine komforteinschränkung dar. die nachtlüftung wurde bei der betrachtung der sommertauglichkeit nicht berücksichtigt, obwohl die raumlufttemperatur weiter abgesenkt werden könnte. damit ohne entstehung von unterdruck durch die abluftventilatoren in den nassgruppen luft ungehindert nachströmen kann, werden in den fenstern fixe nachströmelemente installiert. die fenster in den gangbereichen können in kühlen sommernächten automatisch geöffnet werden (nachtlüftung), wodurch eine kühlung des gebäudes vom gebäudekern heraus gegeben ist. die wärmeabgabe in den räumen erfolgt als niedertemperatursystem, energieeffizient und mit hohem komfort, mittels fußbodenheizung.

statik

pkw-stellplätze:

die stellplätze im souterrain sind in einer stahlbetonkonstruktion geplant. die bodenplatte wird als stahlbetonplatte hergestellt, welche unter der richtlinie weiße wanne konzipiert wird. die

aufgehenden wände im bereich der stellplätze bestehen aus gründen der dauerhaftigkeit und des brandschutzes aus stahlbeton. die darüberliegende decke ist als freitragende stahlbetonplatte in

tischform angedacht.

die trennung zur beheizten einheit erfolgt durch wärmeisolierung an der stahlbetondeckenunterseite. die stützen werden mithilfe von wärmedämmelementen die auf druck ausgelegt sind (firma schöck)

getrennt. so sind stahlbetonsäulen im bereich der stellplätze umsetzbar, die den bauphysikalischen anforderungen entspreche. die auskragende konsole zum gehweg in sichtbeton wird durch einen

momentenkorb (zb der firma schöck) von der geschoßdecke getrennt.

einheiten:

die tragstruktur der einheiten wird mittels brettsperrholzplatten als tragscheiben für die wände und für die deckensysteme hergestellt. um die struktur des holzes sichtbar belassen zu können,

wird das holz den anforderungen entsprechend auf abbrand gerechnet. das heißt – die tragstruktur erfüllt auch noch seine tragfunktion nach 30-minütiger bzw. 60-minütiger brandeinwirkung auf

das tragende bauteil. um den hohen anforderungen zu genügen, werden die einheiten durch eine dünnen holzscheibe getrennt – diese verhindert das schwingen der darüberliegenden decke. die

verbindung der wand zur decke erfolgt über falze mittels einer verschraubung mit holzschrauben. fugen werden mit leim bzw. harzen kraftschlüssig vergossen.

es wird berücksichtigt, dass die raumschiene der sanitäreinheiten in leichtbauweise errichtet werden und anpassbar bleibt. die gangbreiten sind so großzügig angelegt, dass eine umplanung und

notwendige anpassung an die barrierefreien anforderungen in jeder einheit nachträglich möglich sind. das gebäude kann dadurch in seinem lebenszyklus flexibel auf mögliche spätere

nutzungsänderungen reagieren. (behindertenwerkstätten, betreutes wohnen etc.)

wirtschaftlichkeit & nachhaltigkeit

durch die wahl der materialien und der raumkonstellation wird eine wirtschaftliche umsetzung, ein effizienter betrieb und größtmögliche flexibilität im lebenszyklus des gebäudes gewährleistet. die bauzeit wird durch den hohen vorfertigungsgrad optimiert. der laufende betrieb wird durch das bauphysikalische konzept und dessen qualitäten energie-effizient gewährleistet.